アクションスコアで顧客を動かす企業への進化——TieUpsが“コミュニティCXプラットフォーム”から“推し行動促進マーケティング”へ再定義した理由とは

TieUps株式会社 代表取締役・小原史啓インタビュー

本記事では、TieUps株式会社代表取締役の小原史啓に、自社サービス「TieUps」の定義転換について伺いました。

インタビュアーは同社関係者の田中が担当し、小原の回答をもとに、内容を掘り下げながらお伝えします。

目次[非表示]

企業と消費者の関係をどう変える?サービス立ち上げの背景

── もともとの「コミュニティCXプラットフォーム」は、企業にとってどんな課題を解決しようとしていたのでしょうか?

小原:

かつては企業と消費者の間に距離があり、広告やキャンペーンでそのギャップを埋めていました。でも今は、SNSを通じて生活者の声が企業に届きやすくなり、双方向の関係性が重視される時代になっています。

私たちが立ち上げた「コミュニティCXプラットフォーム」は、企業とユーザーが一緒に価値をつくる“共創”の体験を大切にしていました。単に商品を購入して終わるのではなく、その先にあるブランドのストーリーや世界観に共感してもらうことで、企業との関係性がより深まる。

たとえば、ビールを飲むという行為に「作り手の想いや背景を知る」という体験が加われば、ただの一杯が特別なものになりますよね。こうした“体験価値”をどう設計するかが出発点であり、「CX(カスタマーエクスペリエンス)=顧客体験」という考え方をサービスの核に据えていました。

田中:

企業と顧客が一体となって価値を育てていく「共創型CX」を目指した点は、従来のファンコミュニティやマーケティング施策との大きな違いだと感じます。

ユーザーが企業と一緒に改善提案をしたり、自らの体験を発信したりすることで、“自然な参加”が生まれる場をつくる。

そのプロセス自体に価値があるという発想が、TieUpsの原点にあるように思います。

── そこから、「推し行動促進マーケティング」という新しい方向へと進化した背景には、どんな気づきや課題があったのでしょうか?

小原:

コミュニティには一定の手応えがあったものの、熱量の高いユーザーの力をもっと引き出せるのではないか、という課題が見えてきました。特に自発的に動いてくれる方の情報発信力やスキルは想像以上に高く、彼らは企業の理念や世界観に強く共鳴し、周囲を巻き込む役割を担っています。そうした方の行動を後押しできる仕組みが必要だと感じました。

AIの技術革新によって、これまでは捉えづらかった応援や推奨の行動をスコアとして可視化できるようになったことで、単なる参加型コミュニティから「推奨行動」を促進するプラットフォームへと進化することが求められていると確信しています。

結果として、私たちは「推し行動促進マーケティング」という新たな方向性に進化し、ファンの熱量を可視化・活用しながら、より効果的に企業のブランド価値を高めるプラットフォームを目指しています。

田中:

実際に企業コミュニティを運営する中で、特定のファンが発信や行動によって他のユーザーを動かすシーンを何度も目にしてきました。

こうした熱心なファンの行動を見える化し、支援・加速する仕組みが整えば、企業とユーザーの関係性は「応援」から「共鳴」へと進化していく。推し活マッチングという考え方は、その新しい関係性を実現するための手段なのだと感じます。

「推し行動促進マーケティング」はなぜ生まれた?進化のきっかけと仕組み

── 従来のプラットフォームでは、企業がどんな課題や現場のリアルに直面していたのでしょうか?

小原:

従来のプラットフォームでは、「KPIとして何に効いているのか分かりづらい」という声が多くありました。企業は「新しい文化を広めたい」「商品を盛り上げたい」など、ユーザーに対して期待や願いを持っているのですが、その意図に対して消費者がどのように応えているのかが見えにくかったんです。

この“見えにくさ”は、施策の効果検証や上層部への報告を難しくし、運用担当者が成果を実感しづらい要因にもなっていました。特に課題だったのは、消費者の行動をスコア化できず、可視化ができなかった点です。

そこで私たちは、AIを活用してユーザーの自発的なアクションをスコアとして数値化する仕組みを導入しました。これにより企業の戦略に即したユーザーの行動が可視化され、データに基づいた戦略立案や改善が可能なコミュニティ運営を実現しました。 こうした「行動の可視化」が、プラットフォームの進化を加速させる大きな原動力になったと感じています。

田中:

顧客のエンゲージメントや行動が企業の戦略目標にどれだけ応えているかを数値で把握できるようになった点は、コミュニティ施策を単なる“運用”ではなく“経営視点”で捉える大きな転換だと考えています。

効果が見えづらいことがネックだった従来のコミュニティ活用に対して、「行動を通じた成果の可視化」は、マーケティングにおける説得力を格段に高める要素となっているのではないでしょうか。

── アクションスコアを起点に顧客との関係性を深める上で、どんな工夫が鍵になったのでしょう?

小原:

大切なのは、企業が消費者に協力をお願いする際に、「感情の納得感」があることです。たとえば、単に「売上を上げたいから応援して」と言われても、人はなかなか本気では動けません。でも、企業がどんな未来を目指しているのか、どんな想いを持っているのかがきちんと伝わると、そのビジョンに共感して応援したいと思える。そこに人を動かす力があると思っています。

また、報酬や景品のような換金価値ではなく、理念や目的に共感して行動したいと思ってもらえる設計が重要です。たとえばベルマーク運動では、金銭的には大きなリターンがないのに、多くの人が集めて参加しています。これは「集めることで学校に貢献できる」「環境のために木を植えられる」といった共通の目的に心が動いているからです。

私たちの考える推し行動促進マーケティングも同様で、企業が等身大の姿勢で、誠実に想いを語り、透明性を持って消費者と向き合うことが重要です。理念に共鳴し、継続的に行動してくれる顧客は、単なる一過性の購入者ではなく、企業とともに価値を広げてくれる存在になります。こうした感情と行動の両面でのつながりこそが、スコアとしても高く評価される、強固な関係性の基盤になると考えています。

田中:

ユーザーが自発的に関わり続けたいと感じる背景には、企業の言葉や振る舞いに対する信頼感や納得感があります。

報酬による一時的な動機づけではなく、「共感からくる継続的なアクション」をいかに設計できるかは、今後のコミュニティ戦略やエンゲージメント構築において、非常に重要な視点です。

特に推し行動促進マーケティングは、単なる流行の手法ではなく、「自分の意思で行動したくなる心理的な関係性」をいかに生み出すかという問いに向き合うものだと感じています。

企業にとっては、こうした“想いと行動の循環”が生まれる余白をどうつくるかが問われており、それは理念の発信の仕方や、ユーザーとの向き合い方そのものに表れます。

つまり、企業が等身大の姿勢で透明性を持ち、誠実に消費者と向き合うことが、スコアを高める基盤になります。

この感情と行動の両面でのつながりこそが、エンゲージメントを高め、長期的な関係構築を支える鍵となるのです。

実際に起きた変化とは?公式コミュニティでの検証事例

── 実際に推し行動促進マーケティングの仕組みを導入して、どんな手応えがありましたか?

小原:

現在はまだ検証段階ですが、すでに手応えを感じています。私たちのプロフィールページサービスでは、プロフィール編集の頻度が高いユーザーほどサブスクリプション登録率が高い傾向がありました。そこで、コミュニティ内にAIを活用してユーザーの自発的な行動をスコア化する施策を実施 。開始から5日で120件以上の投稿が集まり、多くのユーザーの編集頻度が上がりました。その結果、サブスクリプション登録率も向上しています。

こうした変化は、AIによる行動の可視化があったからこそ実現できたと考えています。

田中:

この仕組みによって、企業と消費者の“想い”が具体的な行動となり、その行動を数値化して循環させるサイクルが生まれている点が非常に興味深いです。

また、スコア設計の導入は企業側にも影響を与えています。企業はどの行動を推奨し、どの結果を期待するのかを明確に意識しながら、ユーザーの熱量に応えるだけでなく、自らも透明性と一貫性をもって関係性を築く責任が求められるようになっています。

ユーザーの継続的なアクションとそれがもたらす経済効果を数値化できることは、企業にとって新たなマーケティング資産となり、今後の戦略設計において重要な意味を持つと考えられます。

アクションスコアで築く“選ばれ続ける企業”と 、これからのマーケティング

── 推し行動促進マーケティングは、今後のマーケティングにどんな影響を与えると考えていますか?

小原:

これからのマーケティングは、顧客との関係性をどれだけ構築できているかが成果を大きく左右する時代になると思います。従来のように広告を一方的に届けるだけでは、ユーザーの心には届きにくくなっています。SNSや情報過多の現代では、友人や知人からのリアルな体験共有や推薦の声が圧倒的な影響力を持ち、広告以上に信頼されるようになりました。

「この商品すごく良かった」というリアルな声は、単なる広告のメッセージよりも遥かに強い共感を生みます。だからこそ、企業にとっては顧客が自らの言葉でサービス価値を語ってくれる構造をいかにつくるかが、今後のマーケティングにおける重要な資産になると考えています。

また、こうしたユーザーからの自発的な発信は自然発生的に起きるものではなく、日頃から企業が誠実にユーザーに向き合い、共感を積み重ねる姿勢があって初めて育まれます。つまりマーケティングは「情報をいかに届けるか」だけでなく、「いかにユーザーに行動を起こしてもらえる企業であるか」という本質的な勝負へとシフトしているのです。

これからの企業は、単なるプロモーションにとどまらず、ユーザーとの関係性を長期的に育み、自発的なエンゲージメントを促す環境設計が求められます。それこそが、今後のマーケティングの成功の鍵になると確信しています。

田中:

現代のユーザーは情報過多の中で、関心を持たなければ瞬時に情報をスルーします。そんな環境だからこそ、友人や知人によるリアルな体験談や推薦の声は、広告以上に強い信頼と影響力を持つようになっています。

こうした行動の背景には、単なるプロモーション効果ではなく、企業の姿勢や日々の振る舞いに根ざしています。

つまり、マーケティングの焦点は「いかに情報を届けるか」から、「いかにユーザーの共感と行動を引き出せるか」へとシフトしています。これからの企業は、ユーザーとの継続的な関係性を丁寧に育み、自然と生まれるエンゲージメントや共感に基づくアクションを促す仕組みづくりが、マーケティングの成果を左右する鍵になると考えています。

── ユーザーからのからの能動的支持を得る存在になることで、企業にはどんな価値がもたらされるとお考えですか?

小原:

ユーザーからの能動的な支持を得る企業になることは、単なる人気取りではなく、持続可能なブランド運営に直結する戦略です。こうした指示を獲得することで、情報は自然に広がり、広告費に依存しない成長基盤が構築できます。これは長期的なマーケティングコストの最適化にもつながり、非常に強力な競争力になると考えています。

たとえば、緑のロゴで知られる某コーヒーチェーンは、大々的なテレビCMを打たなくても、新商品が出ればSNSで話題になり、ファンが自然に行列をつくる状態です。これは企業が「推してほしい」と頼む前に、ユーザーがすでに動いていることを示しています。つまり、こうした企業には“語られる力”が備わっているのです。

こうした状態をつくるには、ユーザーの行動を一過性で終わらせず、日常の習慣として根付かせることが鍵となります。たとえば、ある即席焼きそばブランドでは、一時的な販売停止をきっかけに消費者が「なくなってほしくない」とSNSで自発的に投稿を始め、ブランドがポジティブに再浮上しました。これは企業が意図せずともユーザーの自発的支持が形成された成功例です。

このようにユーザーからの継続的な支持を得る企業とは、単発の売上やキャンペーンに依存せず、日々の選択肢として思い出され、語られ、応援され続ける存在を指します。結果として、マーケティングコストをかけずに支持を得られる。この継続的な競争力こそ、ユーザーからの能動的支持を得る状態に内包されていると考えています。

田中:

企業がアクションスコアの高い存在になることは、単なる数字の向上以上に、ブランドと顧客の間に築かれる強固な信頼関係や共感の証と言えます。

この信頼関係は、急激なマーケティング施策の効果に頼らず、継続的な支持を生むための重要な資産となります。

そして、その土台があるからこそ、変化する市場環境や消費者の価値観の中でも、柔軟に支持層を広げたり維持したりできるのだと思います。

つまり、推し行動促進マーケティングを通じて顧客との接点を積み上げていくことは、短期的な成果だけでなく、中長期的な成長とブランドの安定性を実現するための戦略的選択肢であると改めて感じます。

ユーザーとの関係性を育てるうえで大切にしてほしいこと

── 今後、企業がユーザーとの関係性を長く育てていくために、企業が意識すべきことは?

小原:

ユーザーと長期的な関係を築くには、企業が「裏も表も見せる覚悟」を持つことが大切です。今は情報が瞬時に拡散される時代であり、飾られたメッセージだけでは共感を得られません。だからこそ、企業のありのままの姿勢が、信頼や共創の関係を育む起点になると考えています。

たとえば、テレビ局のような大企業でさえ内部の様子がすぐに拡散される現状では、「情報を完全に管理する」という考え方自体が現実的でなくなっています。

そこで重要になるのは、「どこを切り取られても信頼に足るかどうか」です。企業の日頃の振る舞いがそのままブランド力となります。

さらに、信頼は未完成や不完全さを見せることで生まれることもあります。商品の裏側やサービス開発の試行錯誤、時には失敗や課題をコミュニティで共有することは、ユーザーに「企業の一員として関わっている」という感覚をもたらします。

この“共創感”が心理的距離を縮め、顧客との関係を一過性でなく「育てるもの」へと変えていくのだと感じています。

田中:

企業が透明性を高め、飾らない姿を示すことは、現代の消費者が企業に求める信頼の本質に応える行為です。

特にSNSや口コミが力を持つ今、何気ない瞬間や内部のリアルな姿がブランドの評価に直結します。

そのため、完璧な姿を演じるよりも、誠実に課題や挑戦を共有し、ユーザーと一緒に成長する姿勢がより強い共感を生みます。

このプロセス自体がコミュニティの基盤となり、長期的な関係構築に不可欠な要素だと感じています。

導入を迷っている企業へ──今こそ始める理由

── 最後に、導入を検討している企業に向けて、ひとことお願いします。

小原:

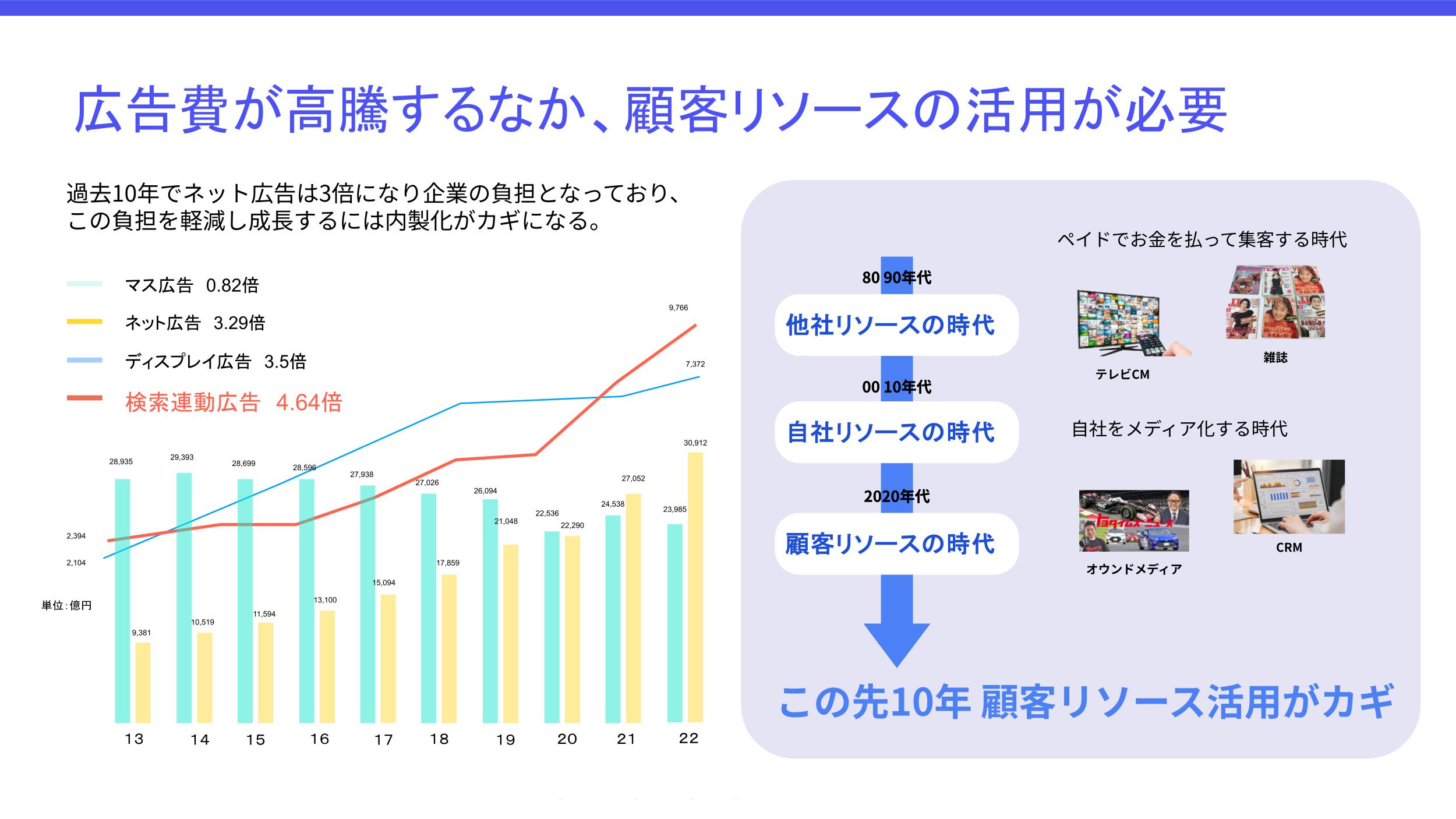

いま広告費は年々高騰し、費用対効果が見えづらくなっています。そんな中で企業に必要なのは、「効率のよい広告」を探すことだけではなく、「広告がなくても売れる状態」をどうつくるかという視点です。

私たちが提供している仕組みはまさに後者。すぐに目に見える成果が出るわけではありませんが、中長期的に顧客との関係を築き、企業と消費者の在り方そのものを変える仕組みです。

行動データを起点に関係性を深めていくことで、情報は自然に拡散し、売上にもつながる。だからこそ、早く取り組めば取り組むほど未来の姿が大きく変わります。

「気になっている」その段階で、ぜひ一度ご相談いただければと思います。