オンラインコミュニティでUGCを生み出す仕組みを解説

〜コミュニティ活用✖️推し行動促進のシナジー〜

UGCとは?購買行動に直結する“クチコミ”

UGCとは何か、その存在感と重要性

近年の顧客マーケティングにおいて、UGCの存在感はますます大きくなっています。

UGCとは「User Generated Content」の略で、日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と訳されます。これは、企業やメディアが発信する公式コンテンツとは異なり、一般ユーザー自身が自発的に作成・公開するコンテンツを指します。

具体例としては、SNSへの投稿、口コミ、レビュー、ブログ記事、写真や動画、さらにはゲームの実況配信やオンラインコミュニティでの議論など、多様な形態が含まれます。

UGCの拡大は、インターネットの普及とSNSの発展によって急速に加速しました。

従来のマスメディア的な「一方向的な情報発信」に対して、UGCは双方向のコミュニケーションを可能にする点が特徴です。ユーザー同士が交流したり、企業と直接つながったりする中で、UGCは情報伝達だけでなく信頼や共感を媒介する大きな役割を果たしています。

UGCが持つ「信頼性」と影響力

UGCの最大の特徴のひとつは、その高い信頼性です。

企業が発信する宣伝や広告とは異なり、UGCは実際の体験や感想に基づく「生活者の声」であるため、消費者に強い説得力を持ちます。特に口コミやレビューは購入意思決定に大きな影響を与えることが知られており、UGCはブランド信頼の基盤を形作る存在といえます。

さらに、近年の若年層、とりわけZ世代やミレニアル世代においては「広告よりも生活者の声を信じる」傾向が顕著です。

これは、企業がコントロールする情報よりも、同じ立場の消費者によるリアルな体験談に共感を寄せやすいためです。その結果、UGCは単なる参考情報にとどまらず、購買行動を大きく左右する要素として位置づけられています。

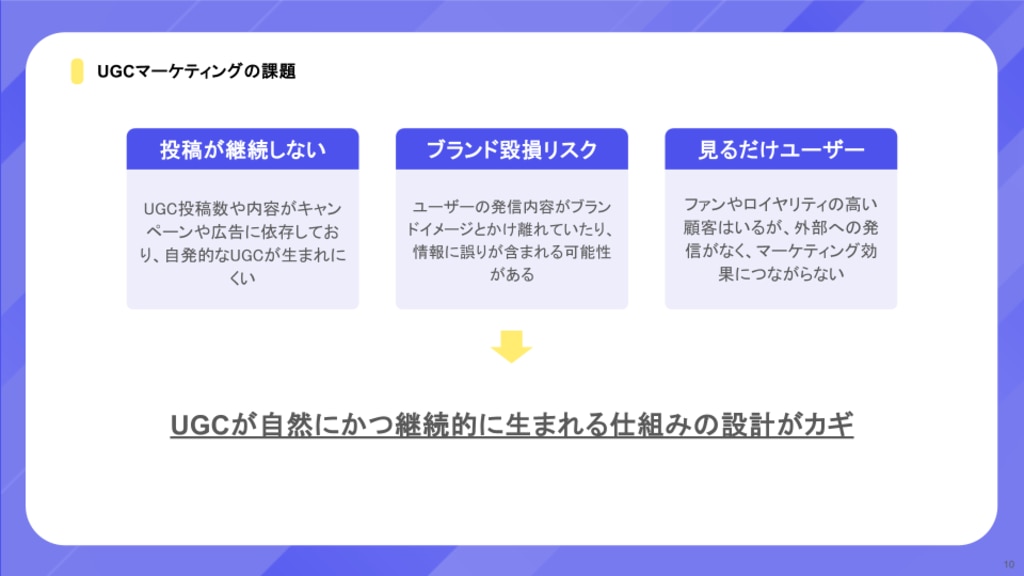

企業が直面するUGC生成の難しさ

しかし、UGCの重要性が広く認識される一方で、多くの企業は実際の活用において大きな壁に直面しています。

なぜならUGCは、あくまで一般生活者の自然な発信によって生まれるものであり、企業側が完全にコントロールすることは極めて難しいからです。その結果、マーケターは次のような課題に悩まされることが少なくありません。

- キャンペーンの盛り上がりが一過性に終わる

SNSキャンペーンを実施すると一時的には投稿が増えるものの、終了と同時に熱が冷め、継続性を失ってしまう。 - ブランドの意図と異なる発信が拡散されるリスク

ユーザーが自由に発信できるからこそ、ブランドイメージと相反する内容や炎上につながる投稿が出てしまう可能性がある。 - ファンが「見る人」で止まってしまう

ブランドや商品のファンの存在は確認できても、その熱量を「実際の発信行動」につなげられず、マーケティング効果を生み出せない。

ある化粧品ブランドの事例では、新商品の発売に合わせてSNSでハッシュタグキャンペーンを展開しました。開始直後は一定数の投稿が集まり、盛り上がりを見せました。しかしキャンペーン終了と同時に投稿は激減。投稿数は短期的なピークを描いただけで、継続的にユーザーの声が生まれる仕組みにはつながりませんでした。

また、スポーツ用品メーカーのケースでは、インフルエンサーを起用して施策を展開しました。短期間で大きな話題を呼びましたが、投稿の多くが「広告っぽさ」を拭えず、一般生活者にとってはリアルな参考情報にはなりませんでした。結果として、話題性は高まったが購買行動には結びつかないというジレンマを抱えることになりました。

これらの課題は業界を問わず共通しています。UGCは「生活者のリアルな声」であるがゆえに価値がありますが、その一方で企業側が意図的に生み出すことは難しい。従来の施策だけでは「自発的で継続的な発信」を実現することは困難なのです。

では、この壁をどう乗り越えるのか。鍵となるのは、偶発的に生まれるUGCに頼るのではなく、UGCが自然に、そして継続的に生まれる仕組みを企業がどう設計できるかにあります。

単なるキャンペーンの盛り上げではなく、ユーザーが「発信したくなる理由」を持ち続けられる環境を整えること。ここに、今後のUGC戦略の成否がかかっているのです。

オンラインコミュニティの新たな活用方法

最近では、ユーザーの自然な発信を醸成する場として「オンラインコミュニティ」の活用が注目されています。

オンラインコミュニティとは、特定のブランドや商品/サービスのファン同士が、インターネット上で交流しながら情報や体験を共有する「参加型の交流場」です。SNSのようにオープンで拡散性の高い空間とは異なり、共通の目的や価値観を持ったユーザーが集まり、継続的な関係性を築ける場であることが特徴です。

オンラインコミュニティは、比較的新しいマーケティング手法ではありますが、以下のような強みを持っています。

- 参加者の自発性

単なるキャンペーン参加ではなく、ユーザーが「その場に居続けたい」と思える関係性が生まれます。結果として、UGCが一過性ではなく、日常的かつ継続的に生まれやすくなります。 - 共感と帰属意識

ブランドを中心にユーザー同士がつながることで、共感や仲間意識が芽生え、ファンの熱量が高まります。その熱量が自然な発信行動へと転化しやすい環境が整います。 - 信頼性の担保

閉じたコミュニティの中では、単なる宣伝ではなく「リアルな体験談」が共有されやすくなります。これにより、UGCが生活者にとって信頼できる情報源として機能するのです。

また、従来のUGC施策で多くの企業が直面してきた課題──「一時的な盛り上がりで終わる」「ブランド意図とずれた投稿が拡散する」「ファンを発信につなげられない」といった悩みは、オンラインコミュニティの下記の特徴によって大きく改善する可能性があります。

- 継続性の担保SNSキャンペーンのように一過性で終わるのではなく、日常的に交流が行われるため、UGCが持続的に生まれる。

- ブランドとの共創ブランドの価値観や方向性を共有する場として機能するため、発信内容がブランド意図と乖離しにくい。

- 発信のハードル低減仲間意識があることで、ユーザーは「気軽に投稿できる」心理的安全性を感じやすく、結果としてUGCの量・質ともに向上する。

コミュニティ×推し行動で、自然なUGCを実現

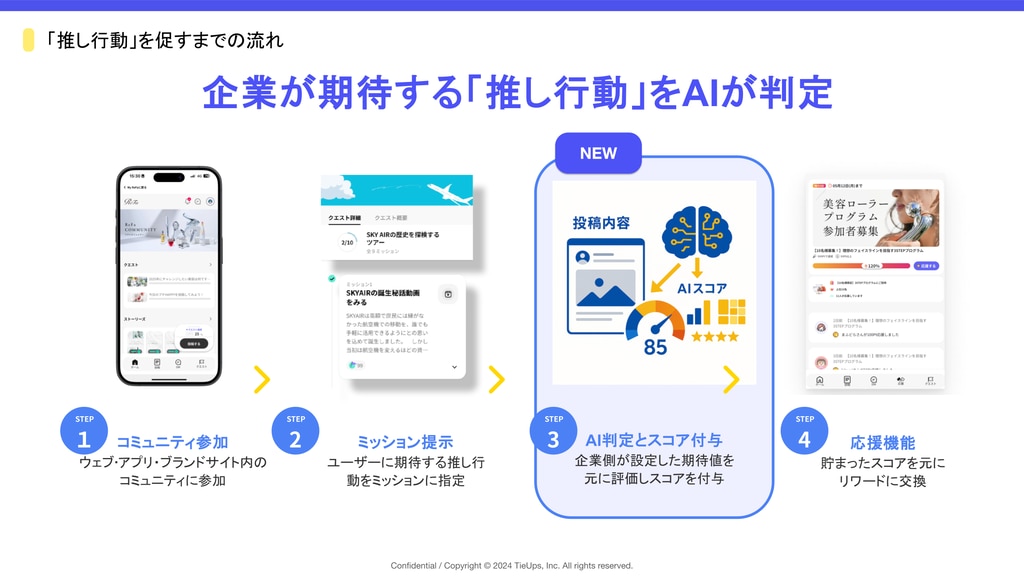

弊社が運営するオンラインコミュニティプラットフォーム「TieUps」では、単なる交流の場を提供するのではなく、効果的にUGCを生み出すための仕組みづくりにこだわっています。

コミュニティ運営の核心は「推し行動」

コミュニティを設計するうえで重要なのは、「何を成果として目指すか」という指標です。

TieUpsではその答えを、ファンの推し行動を促進することと定めています。推し行動とは、企業にとってプラスとなる顧客の自発的な振る舞いや発信のことです。

背景には「自分の好きなものを人に伝えたい」「応援したい」「ファン同士で共感し合いたい」という自然な欲求が存在しています。

TieUpsが提唱する「推し行動促進マーケティング」(※1)は、この心理を企業の施策設計に組み込み、ファンが自ら語りたくなる環境を整える考え方です。

広告型マーケティングとの違い

従来の広告は、企業が一方的にメッセージを発信するものでした。しかしその多くは「広告っぽさ」が強く、ユーザーの共感を得にくい上に、施策自体が資産として蓄積されにくいという課題がありました。

一方で推し行動促進型では、ファン自身の体験や熱量が自然に外へ広がっていきます。そこから生まれるUGCは「リアルさ」を伴い、受け手に説得力を持って届きます。

さらにコミュニティ内にUGCが積み重なることで、長期的に顧客理解が深まり、マーケティング全体の質を高めることができます。

「参加 → 共感 → 貢献 → 発信」の導線設計

TieUpsでは、この新しいパラダイムを実現するために、オンラインコミュニティを活用した仕組みづくりを体系的に提供しています。

- 参加 : コミュニティに登録し、限定コンテンツやイベントにアクセス

- 共感 : 同じ商品やサービスを愛用するユーザー同士が、使用感や体験を語り合う場を形成

- 貢献 : 写真付きレビューや使用シーンの共有で、仲間の役に立つ自己表現が可能に

- 発信 : コミュニティで得た共感や反応をSNSへシェアし、自然な外部波及を実現

この流れによって、単発のキャンペーンに頼るのではなく、ファン同士の交流を起点とした自発的・継続的なUGC創出が可能になりました。TieUpsの強みは、この導線を体系化して設計できる点にあります。

ゲーミフィケーションによる持続的な仕組み

さらに、こうした一連の行動を自然に誘発するために、TieUpsではゲーミフィケーションを積極的に活用しています。

クラウドファンディング形式の「応援」機能や、ゲーム感覚で達成を楽しめる「ミッション」機能などを導入し、コミュニティの盛り上がりに一時的に依存しない仕組みを実現しています。

タイアップスなら、ワンタップでUGCを二次活用

クエスト機能や応援機能を通じて、コミュニティ内では自然に交流や投稿が生まれていきます。

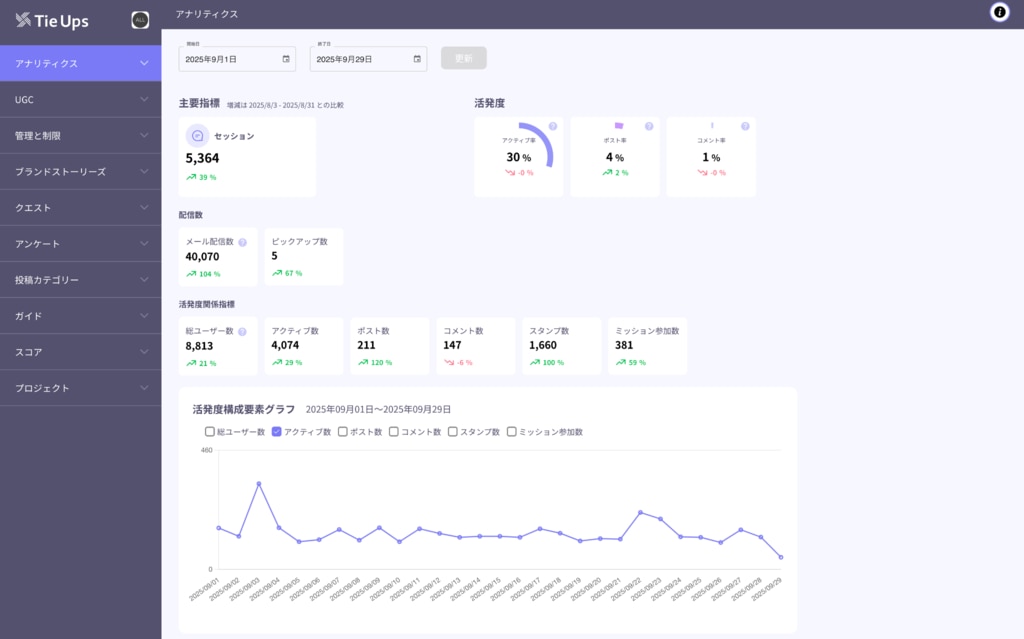

TieUpsの運営者向けダッシュボードには、そうしたユーザー行動を包括的に管理・分析できるコミュニティアナリティクス機能が搭載されています。

具体的には、参加者数の推移、アクティブ率、クエストへの参加率、リアクション数といったデータを定量的に把握可能です。これにより、運営者は「どの施策が最もユーザーに楽しまれたのか」「ファンが盛り上がるポイントはどこか」といったヒントを得られ、コミュニティ活性化の戦略に活かすことができます。

コミュニティ管理画面では、各種数値をリアルタイムで確認可能

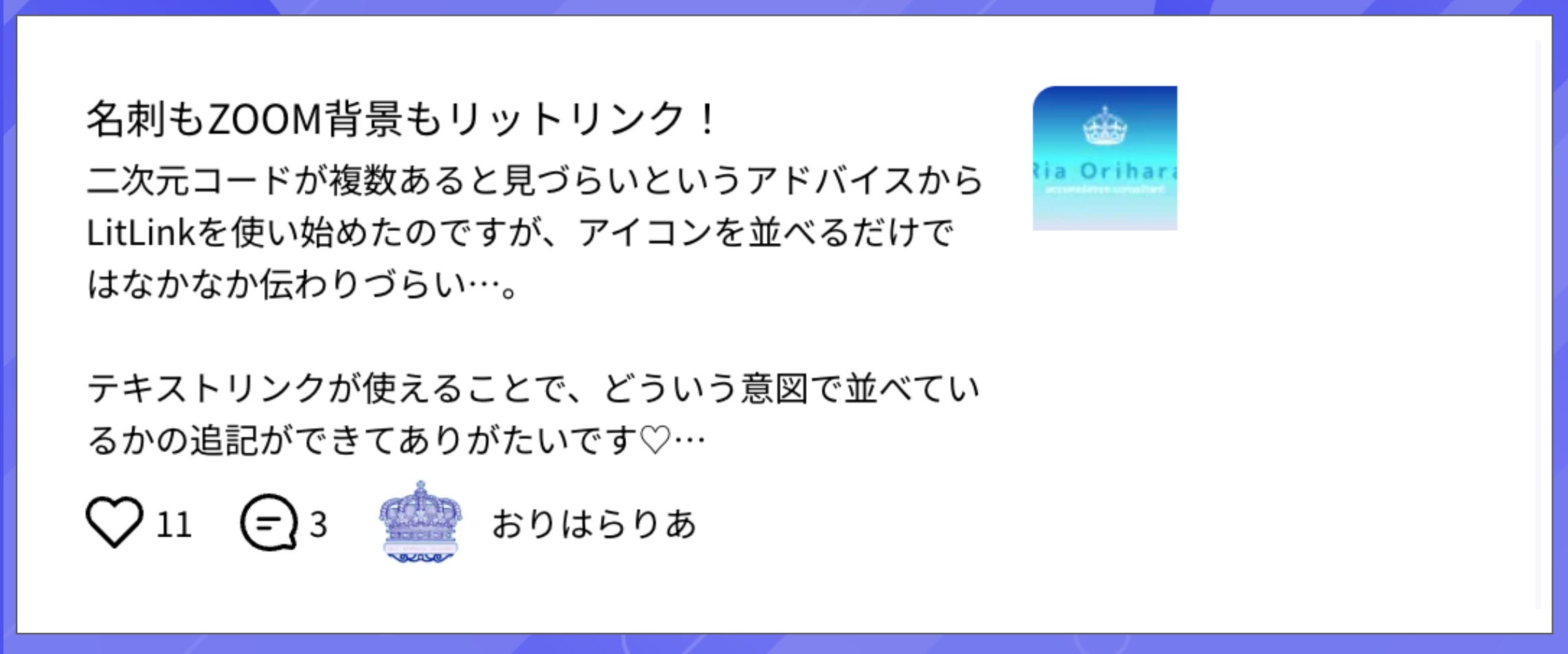

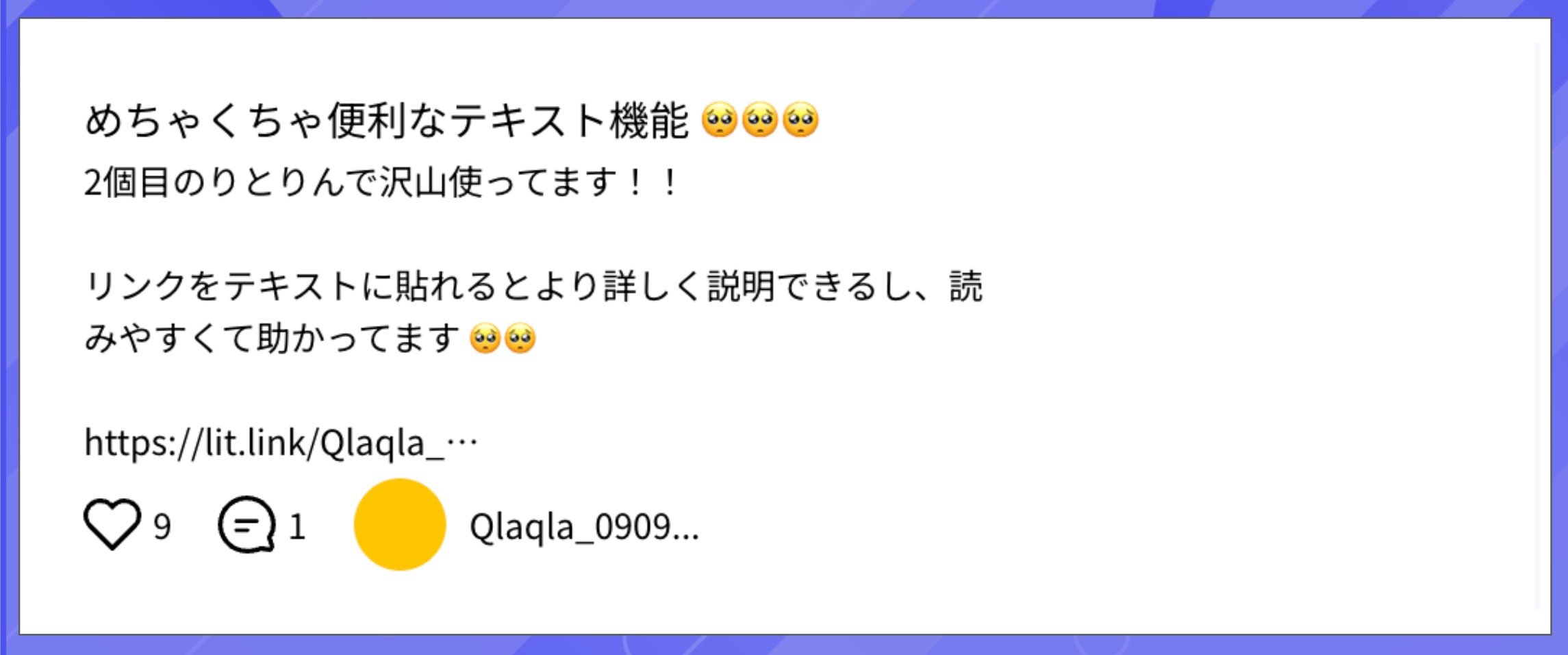

さらにご紹介したいのが、TieUps独自の「UGC活用」機能です。

この機能を使えば、コミュニティ運営者はダッシュボード上でユーザーの投稿を一元管理できます。

しかも、投稿者の二次利用許諾を得たコンテンツだけが一覧化される仕組みになっているため、安心して質の高いUGCを有効活用することができます。

UGCを外部発信に活用

ダッシュボードに蓄積された投稿は、ホームページやSNS、自社ECなどにそのまま展開できます。コミュニティで生まれた“熱量の高いファンの声”を潜在顧客に向けて発信することで、広告では届きにくい層にもリアルな体験談として響かせることができます。

- ファンとの関係強化

UGC活用機能から投稿してくれたユーザーへ直接メッセージを送ることも可能です。二次利用するだけでなく、「自分の声がブランドに届いている」という実感をファンに持ってもらえるため、感謝やフィードバックを伝える良い機会になります。こうした丁寧なやりとりがさらなる発信意欲を引き出し、コミュニティ全体に良質な循環を生み出していきます。

UGC生成だけでないコミュニティ活用のメリット

TieUpsのコミュニティ基盤を活用した「推し行動促進マーケティング」は、UGCの創出にとどまらず、企業にとって中長期的に大きな価値をもたらします。その代表的なメリットをご紹介します。

1. コンテンツの資産化

コミュニティ内で蓄積された投稿は、単なる一時的な発信で終わりません。検索や購買検討時に参照される「信頼できる生活者の声」として機能し、長期的なブランド資産になります。さらに、こうしたUGCは外部の広告コピーよりも高い説得力を持ち、購買行動を後押しします。

また、既存ユーザーが別の商品カテゴリについて発信することで、アップセルやクロスセルにつながり、顧客生涯価値(LTV)の向上に直結します。たとえば、スキンケア商品を愛用しているユーザーがコミュニティ内でメイクアップ商品を推奨すれば、その声は新たな購買を自然に促進します。

2. 熱量の高いファンを育成

コミュニティは単なる交流の場にとどまらず、ブランドに強い愛着を持つファンを育てる場でもあります。ユーザー同士がつながり、共感を共有することで、自発的に発信してくれるファンが育ちます。こうした熱量の高いファンは、外部SNSでも積極的にブランドを語り、結果として波及効果が飛躍的に拡大します。これは広告では得られない、真の意味でのエンゲージメントです。

3. 企業側の負担軽減

従来のように広告を大量投下して一時的な露出を得るのではなく、ファンの自発性を活かすことで、コスト効率の高いマーケティング活動が実現します。さらにTieUpsはコミュニティ運営のノウハウやサポートも提供しているため、担当者は運営の迷いや負担を抱えることなく、安心して施策を継続できます。

4. 顧客インサイトの獲得

コミュニティで交わされるやり取りは、顧客の生の声をダイレクトに収集できる場でもあります。アンケートや市場調査では得にくい、リアルで率直なフィードバックが日常的に集まるため、商品開発やサービス改善のヒントを迅速に得ることができます。これにより、マーケティングだけでなく事業全体の改善サイクルが加速します。

質の高いUGC生成には、コミュニティが効く

UGCの価値はすでに多くのマーケターに認識されています。しかし、その価値を「一時的な盛り上がり」から「継続的に創出される仕組み」へと転換できている企業は、まだごく一部にとどまっています。

TieUpsが提唱する推し行動促進マーケティングと独自のコミュニティ基盤を活用すれば、UGCは偶然に頼るものではなく、戦略的に積み上げられる企業資産へと変わります。

これからのマーケティングにおいては、ファンの熱量をどれだけ継続的に活かせるかが、中長期的なブランド成長を左右する大きな分岐点となります。

「UGC創出を仕組み化したい」「ファンを味方にしたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

貴社の課題に合わせて、最適なコミュニティ設計をご提案いたします。

(※1)用語補足:「推し行動促進マーケティング」

コミュニティとAIを用いて、ブランドにとって望ましい顧客の推奨行動(投稿・参加・紹介・共創など)を定義し、内容ベースで評価(AIスコアリング)し、運用プログラムで継続的に促進するための仕組み。従来の量的KPI(件数・到達)に偏らず、文脈と質を評価軸に含める点が特徴です。