オンラインコミュニティの必要性とは?オフラインとの違いや今求められる背景について解説

インターネットが当たり前になった今、企業とユーザーの関係は「広告で伝える」「商品を売る」だけでは成立しなくなりました。ユーザーは、ブランドに「共感できるストーリー」や「仲間とつながれる場」を求めています。

その答えのひとつがオンラインコミュニティです。単なるファン同士の交流の場ではなく、企業とユーザーが共に価値を生み出す仕組みとして注目を集めています。

本記事では、オンラインコミュニティの定義から歴史、種類、メリット、そして立ち上げ・運営のポイント、さらにオフラインコミュニティとの違いまでを整理し、なぜ今の時代に必要とされているのかを解説していきます。

目次[非表示]

- 1.オンラインコミュニティとは

- 2.オンラインコミュニティの必要性

- 2.1.消費者の価値観の変化

- 2.2.情報過多と信頼の源泉

- 2.3.デジタル化と生活様式の変化

- 2.4.企業にとっての価値の向上

- 3.オンラインコミュニティの歴史

- 4.オンラインコミュニティの種類

- 4.1.ブランドコミュニティ

- 4.2.製品・サービスサポート型コミュニティ

- 4.3.趣味・関心コミュニティ

- 4.4.共創・プロジェクト型コミュニティ

- 4.5.社内・組織内コミュニティ

- 5.オンラインコミュニティのメリット

- 5.1.顧客との継続的な接点の確立

- 5.2.顧客の声をすぐに取り入れられる

- 5.3.ユーザー発信のコンテンツが生まれる

- 5.4.データを通じて顧客理解が進む

- 6.オフラインとオンラインコミュニティとの違い

- 7.オンラインコミュニティ立ち上げ時のポイント

- 7.1.Step.1 目的の明確化

- 7.2.Step.2:対象となる参加者を設定する

- 7.3.Step.3:プラットフォームを選ぶ

- 7.4.Step.4:ルールと運営体制を整える

- 7.5.Step.5:参加を促す仕組みを作る

- 8.オンラインコミュニティの運営時のポイント

- 9.まとめ

- 10.TieUpsが提唱する「推し行動促進マーケティング」とは?

オンラインコミュニティとは

オンラインコミュニティとは、インターネット上で共通の目的や関心を持つ人々が集まり、交流や情報共有を行う場のことを指します。SNSと似ていますが、より大きな違いは「目的が明確に存在する」点にあります。

SNSでは情報発信やつながりが主目的となり参加者は受け身になりがちですが、オンラインコミュニティでは特定のテーマやゴールに沿ってメンバーが能動的に関わり、意見交換や相互サポート、さらにはブランドや運営との共創が生まれやすくなります。企業にとっては単なる情報発信の場にとどまらず、ユーザーと直接つながるチャネルであり、ブランドの世界観を体験してもらう空間であり、顧客同士がファンとして絆を育む仕組みでもあります。

そのためオンラインコミュニティは「顧客と企業が共に価値を生み出す場」として、従来のマーケティングでは得られない信頼や共感を積み重ねることができるのです。

オンラインコミュニティの必要性

オンラインコミュニティは、いま世界中の企業から注目を集めています。たとえばスターバックスはモバイルアプリやリワードプログラムを通じて、顧客がパーソナライズされた体験を受ける接点を日常的に提供し、ブランドとの継続的なエンゲージメントを強化しています。ナイキは「Nike Run Club」でランナー同士をつなぎ、ブランド体験を日常に組み込むことに成功しています。また国内でも無印良品がユーザーの声を集め、商品改善に活かすオンライン施策を積極的に展開しており、こうした事例は、オンラインコミュニティが「広告に代わる顧客接点」としてすでに機能していることを示しています。

では、なぜこれほどまでにオンラインコミュニティが必要とされているのでしょうか。背景には大きく4つの要因があります。ここでは、4つの要因を一つずつ整理しながら、なぜ今オンラインコミュニティが求められているのかを解説していきます。

消費者の価値観の変化

消費者は今、商品やサービスそのものだけではなく「共感できるストーリー」や「参加できる体験」を求めています。従来のオフラインコミュニティでもこうした価値観に応えることは可能ですが、参加できる人の数や地域には制限があります。

一方オンラインコミュニティなら、地理的・時間的な制約を超えて誰でも参加でき、日常的にブランドや仲間とつながることができます。消費者が「自分のペース」で「自分に合った関わり方」で参加できる点は、オンラインだからこその強みであり、現代の価値観に合致しています。

情報過多と信頼の源泉

SNSやWeb上には膨大な情報があふれており、消費者は「何を信じるべきか」に悩む時代です。オンラインコミュニティは、ブランドや企業からの一方的な発信ではなく、共通の目的を持つメンバー同士の会話や体験の共有を通じて信頼を築きます。

また、クローズドな環境でやり取りが行われるため、SNSのように情報が埋もれることなく「深い関係性」を継続的に育むことが可能なため、参加者は広告やレビューサイトでは得られない安心感を得られ、企業にとっては強固な信頼基盤の構築につながります。

デジタル化と生活様式の変化

リモートワークやオンライン学習の普及により、人々は「オンライン上でコミュニケーションする」ことに慣れました。日常生活に自然に組み込まれたオンライン接点は、コミュニティの形にも大きな影響を与えています。

オンラインコミュニティは、イベントのように一度きりの体験で終わるのではなく、日常的にアクセスできる「常設の交流の場」として機能します。さらにチャットや掲示板、ライブ配信など複数の形式を組み合わせることで、オフラインでは難しい多層的な交流を設計することも可能です。

企業にとっての価値の向上

企業にとってオンラインコミュニティの最大の価値は「顧客と継続的に、双方向で関われる」点にあります。従来のオフラインコミュニティはイベント単位の接点が中心でしたが、オンラインであれば顧客の日常に自然に入り込み、長期的な関係を維持できます。

さらに、オンラインでは行動データを蓄積できるため、顧客が何に興味を持ち、どんな行動をしているのかを定量的に把握でき、商品開発やマーケティング施策に直結させることができます。結果として、広告やキャンペーンに頼らずとも、信頼・共感・ファン化という資産を積み上げられるのです。

オンラインコミュニティの歴史

オンラインコミュニティは決して新しい概念ではありません。インターネットが普及し始めた1990年代から現在に至るまで、技術や生活様式の変化に合わせてその姿を変えてきました。

掲示板やメーリングリストから始まり、SNSの登場を経て、いまでは企業戦略の中心に据えられるまでに進化しています。その変遷をたどることで、オンラインコミュニティが単なる一時的な流行ではなく、社会の変化とともに必然的に広がってきた存在であることが見えてきます。

ここでは、その歴史を振り返りながら、どのように進化してきたのかを順にみていきましょう。

1990年代:黎明期 ― 掲示板とメーリングリスト

インターネットが一般家庭に普及し始めた1990年代、オンラインコミュニティは主に掲示板(BBS)やメーリングリストを中心に形成されました。

日本では「2ちゃんねる」や「Yahoo!掲示板」など、匿名性の高い場で多様なテーマについて議論が交わされ、ユーザー主体のコミュニティ文化が醸成され、また海外では「Usenet」や「AOLのチャットルーム」が広く使われ、趣味や関心ごとで人々がつながる最初の大きなきっかけとなりました。

この時代は、まだ企業が積極的に関与するケースは限られていましたが、パソコンメーカーやIT関連企業がサポートフォーラムを開設するなど、ユーザー同士が疑問を解決し合う形のコミュニティが生まれ始めたのも特徴です。

2000年代:SNSの登場と拡大

2000年代に入ると、SNSの台頭によって、オンラインでの人と人とのつながりが一気に加速しました。

日本では2004年にサービス開始したmixiが社会現象となり、「コミュニティ機能」を通じて同じ趣味・関心を持つユーザーが集まりました。音楽やスポーツ、ゲームといったジャンルのコミュニティは数百万規模に成長し、オンラインでの共感体験を拡大させました。

海外ではMySpace(2003年)やFacebook(2004年)が登場し、実名制やプロフィールを通じたつながりが主流になりました。これによりオンラインコミュニティは匿名の掲示板から「リアルの人間関係を拡張する場」へと進化しました。

企業もこの流れに乗り、SNS上で公式ページやファングループを立ち上げ、顧客と直接つながる試みを開始しました。たとえばアーティストや映画の公式コミュニティは、ファン同士の交流と同時にマーケティングの場として活用されるようになりました。ただしこの段階では、まだ「企業発信>ユーザー交流」という比重が強く、双方向のコミュニケーションは限定的でした。

2010年代:ブランドコミュニティの進化

スマートフォンの普及とSNSの定着により、オンラインコミュニティはより「深いエンゲージメント」を重視する方向へと進化しました。この時期には、ブランドや企業が主体的に設計したオンラインコミュニティが数多く誕生しました。

代表的なブランドコミュニティ

Golden Goose(ゴールデングース):高級スニーカーブランドがユーザーと共に、自身だけの靴をデザインできる共創型プラットフォームを運営しています。これにより、顧客は製品デザインに参加でき、ブランド体験の「特別感」と「参加感」が強化され、ブランドへのロイヤリティとエンゲージメントが向上しています。

ナイキ「Nike Run Club」:単なるアプリではなく、ランニング愛好者が互いに記録をシェアし励まし合える仕組みを整備。ユーザー同士の交流を通じて「運動習慣=ナイキブランド体験」と結び付けました。

レゴ「LEGO Ideas」:ファンが自分の考えたレゴ作品を投稿し、一定の支持を集めれば実際の商品化につながる仕組み。コミュニティを通じた共創モデルの代表例です。

日本でも、化粧品ブランドのファンサイトやゲーム会社のプレイヤーコミュニティが整備され、レビュー投稿やイベント参加を通じて「ファンを育成する場」として活用が広がりました。

この時期を境に、オンラインコミュニティは「ただ人が集まる場」から「企業と顧客が一緒に価値を生み出す仕組み」へと大きく進化したといえます。

2020年代:オンラインコミュニティの多様化と戦略的活用

コロナ禍を経て、オンラインコミュニティはさらに進化しました。リアルな接点が制限されたことを背景に、多くの企業が顧客接点をオンラインにシフトしました。特に以下の動きが顕著です。

・Slack・Discord・LINEオープンチャットなど、従来はビジネスや趣味に使われていたツールが企業のコミュニティ活用に広がる。

・専用のコミュニティSaaS(国内だとCommune、coorum等)が登場し、ブランド独自の空間を持つことが一般化。

オンラインコミュニティは、もはや「ファン交流の場」にとどまらず、企業戦略を支える重要な基盤となっています。

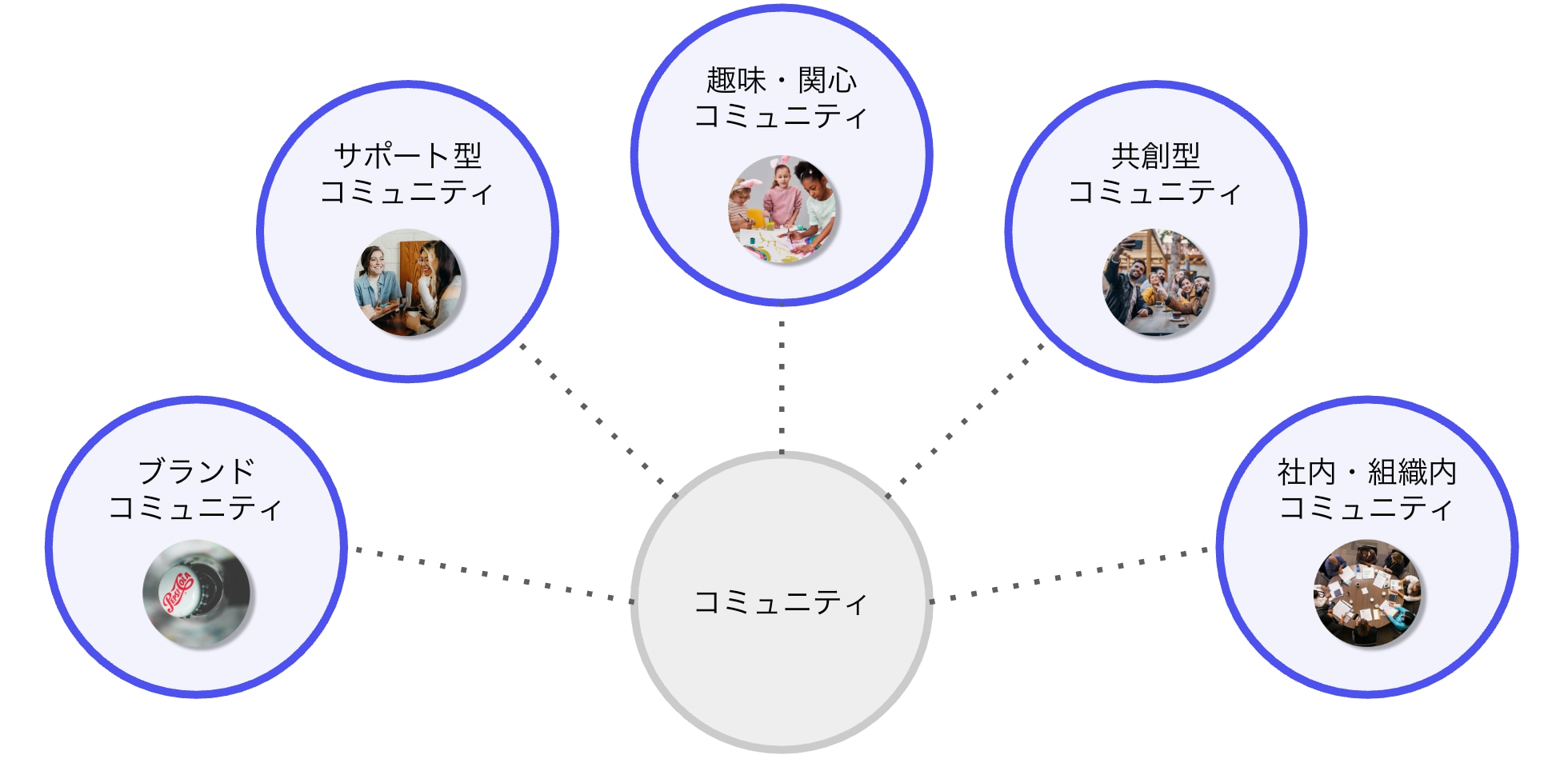

オンラインコミュニティの種類

一口に「オンラインコミュニティ」といっても、その形態や目的はさまざまです。ファン同士の交流を促すものから、商品開発に参加してもらうもの、あるいは顧客サポートを効率化するためのものまで、多様なタイプが存在します。

自社に合ったコミュニティを設計するためには、まず代表的な種類とその特徴を理解することが重要です。ここでは、主なオンラインコミュニティの種類を具体例とともにみていきましょう。

ブランドコミュニティ

目的:ブランドへのロイヤリティを高めること

特徴:限定情報や特典を提供し、参加者に「特別感」を与える

ブランドを中心にファンを集め、商品やサービスを通じて一体感を育むコミュニティです。単なる購入者を「ファン」へと育成し、長期的に関係を維持できるのが大きな特徴です。SNSよりもクローズドで深い関わりを持たせることで、ブランドへの愛着が醸成されやすくなります。

たとえばアディダスの「Creators Club」では、購入やレビュー投稿に応じてポイントや限定特典を提供し、会員の参加意欲を高めています。

製品・サービスサポート型コミュニティ

目的:顧客サポートの効率化と顧客満足度の向上

特徴:企業担当者が回答するだけでなく、ユーザー同士の知見共有が活発

製品やサービスの利用に関する疑問をユーザー同士で解決できる場であり、公式サポート窓口への問い合わせを減らしつつ、利用者同士のリアルな知見が蓄積されるのが特徴です。新規ユーザーにとっては、公式マニュアルでは得られない安心感や実体験に基づく回答が得られる点も大きなメリットです。

代表的な例では、Appleの「Apple Support Communities」が挙げられます。ここでは、世界中のユーザーが質問や回答を共有し合い、ナレッジベースとして成長しています。また、Salesforceの「Trailblazer Community」では、導入事例や活用方法がユーザー同士で活発に交換され、企業のエコシステム拡大に貢献しています。

趣味・関心コミュニティ

目的:共通の興味を持つ人々をつなぎ、交流を深める

特徴:情報交換やノウハウ共有が中心で、自然にUGC(ユーザー生成コンテンツ)が生まれる

特定の趣味や関心を持つ人々が集まり、情報や体験を共有する場です。参加者同士の自主的な活動によって活発にコンテンツが生まれやすく、企業が関わる場合には関連商品やサービスの露出を自然に高めることができます。

たとえば料理分野ではCookpadのコミュニティがあり、ユーザーがレシピを投稿し合うことで巨大なコミュニティに成長しました。スポーツ分野ではStravaが有名で、ランニングやサイクリングの記録を公開・共有できる仕組みを通じて、世界中の愛好者が励まし合うコミュニティを形成しています。

共創・プロジェクト型コミュニティ

目的:顧客参加を通じて新しいアイデアを生み出す

特徴:意見募集やコンテスト、投票などを組み込み、双方向性が強い

企業と顧客が一緒になって新しい商品やサービスをつくる場であり、参加者は「自分が関わった」という実感を持てるため、ロイヤリティ向上に直結します。

代表例として、LEGOの「LEGO Ideas」ではファンが投稿した作品が一定の支持を集めれば実際に商品化され、顧客の創造力をブランドの成長に結びつけています。日本国内でも、無印良品の「くらしの良品研究所」がユーザーの声を収集し、商品改善や新商品企画に反映する取り組みを行っています。

社内・組織内コミュニティ

目的:ナレッジ共有や従業員エンゲージメントの向上

特徴:部署や役職を超えた情報交換やコラボレーションを促進

企業内部に設けられるオンラインコミュニティで、従業員同士のナレッジ共有やコミュニケーションを促進する役割を持ちます。特にリモートワークが広がった今、社員同士のつながりを強化し、企業文化を維持する場として重要性が高まっています。

たとえば社内SNS「Gamba」を活用し、社員が日々の業務進捗や「ありがとう」といった感謝のメッセージを投稿・共有しています。これにより、部門や役職を超えた交流が生まれ、称賛の文化が社内に根付きました。結果として、社員同士のモチベーション向上や企業文化の醸成につながり、組織全体のエンゲージメントを高める取り組みとして機能しています。

>>コミュニティについてもっと話を聞きたい場合はこちら

オンラインコミュニティのメリット

オンラインコミュニティは、単なる交流の場ではありません。企業にとっては顧客との関係を深める資産となり、消費者にとっても自分の声が届き、仲間とつながれる価値ある場所になります。従来の広告やSNS発信では得られない「双方向性」「継続性」「共創性」を備えていることこそが、オンラインコミュニティを導入する最大の意義です。

ここでは、企業にとって特に重要となるメリットを整理してみましょう。

顧客との継続的な接点の確立

オンラインコミュニティは、企業と顧客が「一度きり」ではなく「継続的」に関われる場を提供します。イベントやキャンペーンは終了すれば接点も途切れがちですが、オンラインコミュニティは常に開かれた空間として存在するため、顧客は日常的にブランドに触れることができます。

継続的な接点は、顧客に「自分は大切にされている」という実感を与え、ブランドへの信頼や愛着を深めます。特に参加者同士の交流が活発になることで、ブランドを核にしたコミュニティ体験そのものが価値となり、自然とロイヤリティが醸成されるのです。

顧客の声をすぐに取り入れられる

従来の顧客調査はアンケートやインタビューに頼ることが多く、実施から結果まで時間がかかりました。反面オンラインコミュニティでは、顧客の本音や要望が日常的なやり取りの中で自然に表れるため、企業はリアルタイムで顧客の声を把握できます。

例えば「商品の使い勝手に関する感想」「改善してほしいポイント」「欲しい機能」などが投稿されることで、次の施策にすぐ反映可能です。さらにコミュニティでは顧客同士が意見を補足し合うため、単なる一方向的なフィードバックではなく「顧客の共通ニーズ」を立体的に捉えることができます。これは新商品の企画や既存サービスの改善を加速させる大きな力となります。

ユーザー発信のコンテンツが生まれる

オンラインコミュニティでは、参加者が自らの体験を共有することで自然にコンテンツが生まれます。レビュー、写真、使い方の工夫、イベント参加レポートなど、企業が用意しなくても多彩なUGC(ユーザー生成コンテンツ)が積み上がっていきます。

これらのコンテンツは、広告よりも高い信頼性を持ち、新規顧客にとって「リアルな証言」として大きな説得力を発揮します。また、UGCはSNSなど外部にも拡散されやすく、コミュニティ外に対してもブランドの魅力を自然に広げる効果があります。企業にとっては、顧客が「共感の発信者」となってくれることが最大の価値となります。

データを通じて顧客理解が進む

オンラインコミュニティのもう一つの大きなメリットは、顧客の行動や関心をデータとして蓄積できる点です。どのトピックが盛り上がるのか、誰がアクティブなのか、どのような会話が購買につながっているのかといった情報は、企業にとって非常に貴重なインサイトになります。

これらのデータは、従来の購買データや広告効果測定だけでは見えなかった「顧客の思考や行動の背景」を明らかにします。結果として、マーケティング施策の精度向上や商品開発の方向性の明確化に直結し、コミュニティそのものが戦略的な資産へと成長します。

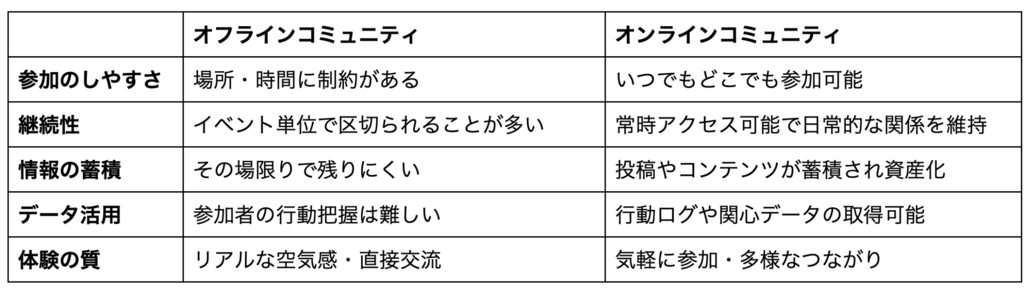

オフラインとオンラインコミュニティとの違い

コミュニティには、リアルの場で集まる「オフラインコミュニティ」と、インターネットを介して交流する「オンラインコミュニティ」があります。どちらも「人と人をつなぐ」点では共通していますが、その仕組みや広がり方、得られる効果には大きな違いがあります。

ここでは両者を比較しながら、オンラインならではの特徴を整理してみましょう。

参加のしやすさ

オフラインは「実際にその場に集まる」からこその臨場感がありますが、地理や時間の制約があるため参加できる人は限られます。一方オンラインは、ネット環境さえあればどこからでも参加できる利便性がありますが、気軽に出入りできる分、関わりが浅くなりやすい面もあります。継続性

オフラインはイベントや集まりごとに盛り上がりやすいものの、その熱量は一時的になりやすい傾向があります。オンラインは常設の場として機能するため継続的な交流に向いていますが、逆に「盛り上がりが途切れると停滞しやすい」という課題もあります。情報の蓄積と共有

オフラインは「その場にいた人の体験」として強く記憶に残りますが、情報自体を残すのは難しいです。オンラインはテキストや画像・動画が残り、後から参照できる強みがありますが、情報が増えすぎると整理が課題になることもあります。データ活用

オンラインは参加状況や人気トピックをデータとして把握できますが、数字で捉えられない熱量や感情までは完全には見えません。オフラインは直接の反応や空気感から参加者の感情を直に読み取れる一方で、それを定量的に蓄積するのは困難です。体験の質

オフラインはリアルに会うからこそ得られる空気感や感情共有が大きな魅力です。オンラインは距離や時間を超えて多様な人と気軽につながれる柔軟性が強みです。ただし、オンラインはリアルな体験の臨場感に欠ける一方、オフラインは継続性や拡張性に弱さが残ります。

オフラインとオンラインのコミュニティには、それぞれに異なる価値があります。オフラインは「リアルな体験や感情の共有」に強く、オンラインは「継続性や拡張性、データ活用」に強いです。どちらが優れているということではなく、目的に応じて活用の仕方を選び、時には両者を組み合わせることでより豊かなコミュニティ体験を実現できます。

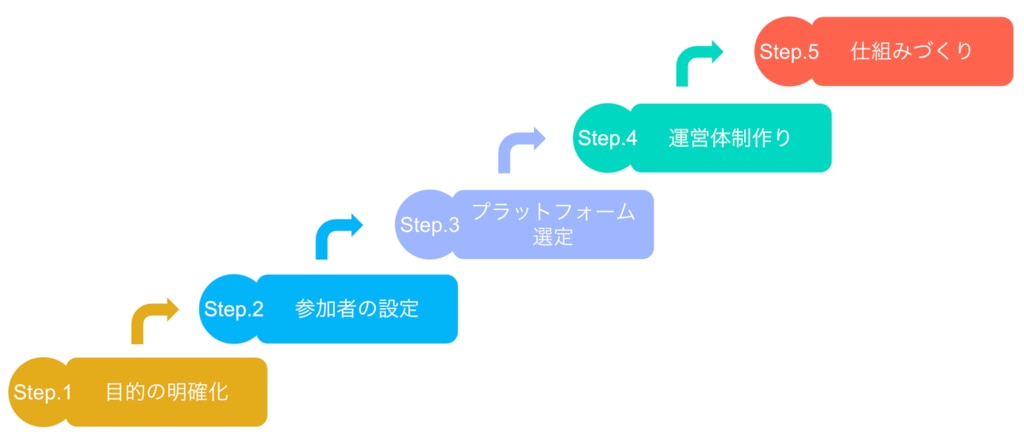

オンラインコミュニティ立ち上げ時のポイント

オンラインコミュニティの必要性やメリットを理解しても、「実際にどう始めればよいのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。大切なのは、いきなり大規模な仕組みを作ろうとせず、小さく始めて徐々に育てていくことです。

ここでは、オンラインコミュニティを立ち上げる際の基本的なステップを整理してみます。

Step.1 目的の明確化

そのコミュニティが「なぜ存在するのか」が明確でなければ続きません。

・顧客の声を集めたいのか

・ブランドのファンを育てたいのか

・商品やサービスの利用促進をしたいのか

目的によって運営の形やコンテンツ、ユーザーの投稿内容は大きく変わります。例えば「新商品開発に顧客の声を取り入れたい」ならアイデア投稿や投票の仕組みを重視すべきですし、「既存顧客のロイヤリティを高めたい」なら限定情報やイベントが効果的です。

目的が明確であるほど、参加者にとっても「ここにいる理由」がはっきりし、コミュニティが長続きします。

Step.2:対象となる参加者を設定する

すべての顧客を対象にするのか、それとも熱心なファン層に絞るのかで、運営の難易度や雰囲気は大きく変わります。最初は参加意欲の高いコア層を中心に設計し、彼らをコミュニティの「初期推進力」とするのがおすすめです。コア層が活発に活動することで新規参加者が自然に引き込まれ、全体が活性化していきます。

Step.3:プラットフォームを選ぶ

オンラインコミュニティにはさまざまな形があります。SNS上のグループで始めるのも一つの方法ですし、SlackやDiscordのようにクローズドなツールを使えば濃い交流を実現できます。さらに本格的に取り組む場合は、専用のコミュニティプラットフォームを導入することも検討できます。重要なのは、目的や参加者の属性に合ったプラットフォームを選ぶことです。

Step.4:ルールと運営体制を整える

安心して参加できる場をつくるには、ルールと体制が不可欠です。荒らしや不適切な投稿を防ぐためのガイドラインを設け、違反時の対応も明示しておきましょう。

ルールがないと、誹謗中傷や宣伝投稿が横行し、安心して参加できない場になってしまいます。たとえば一部のユーザーが他者を批判しただけで、他の参加者の気分が害され「ここにはもう参加したくない」と離脱につながることもあります。結果的に「ネガティブな場」として悪評が広がるリスクすらあります。

さらに、運営をサポートするモデレーターを置き、日常的にコミュニティを見守る仕組みを作ると安定した運営が可能です。健全で安心感のある環境は、参加者が積極的に発言するための前提条件です。

Step.5:参加を促す仕組みを作る

コミュニティは「作れば人が自然に集まる」わけではありません。参加者に行動を促す仕掛けが必要です。

・定期的なテーマ投稿(「今月のおすすめの使い方は?」など)

・イベントやキャンペーンの開催

・ポイントやランキングなど、行動が可視化される仕組み

こうした仕掛けによって「ただそこにいるだけ」ではなく「参加したくなる」環境が整います。継続的な関与を促す工夫は、コミュニティの熱量を維持するうえで欠かせません。

オンラインコミュニティの運営時のポイント

オンラインコミュニティを立ち上げた後に本当に重要になるのは「運営」です。最初は熱量が高くても、時間が経つにつれて盛り下がる、参加者が発言しなくなる、トラブルが起きる──こうした課題に直面するケースは少なくありません。だからこそ、運営時にはいくつかのポイントを意識的に押さえておく必要があります。

ここでは、運営を成功させるために押さえておきたい主要なポイントを整理します。

双方向の交流を設計する

コミュニティは「企業が情報を発信する場所」ではなく「参加者同士が交流する場」であることが理想です。しかし、多くの企業コミュニティは「お知らせ掲示板」のように一方通行になってしまい、やがて参加者が受け身となり、盛り上がりが停滞してしまいます。

成功するコミュニティは、運営側からの発信に加えて、参加者が自然に声を出せる仕組みを持っています。

・投稿に問いかけを添えて「コメントしやすい空気」をつくる

・アンケートや投票を実施し、意見を形に反映する

・参加型イベントやチャレンジ企画で「行動のきっかけ」をつくる

これらの工夫によって、企業と顧客の関係は「発信者と受け手」から「共に関わるパートナー」へと変わっていきます。逆に、双方向性を欠いた運営は「読むだけの場」と化し、参加者の関与が急速に薄れてしまいます。

参加者を巻き込み、自走する仕組みをつくる

運営者が主導してコンテンツを提供し続ける形は、立ち上げ期には有効ですが、長期的には限界があります。担当者のリソースに依存してしまい、更新が途切れるとすぐに停滞してしまうからです。

そこで必要なのが、参加者自身がコミュニティを動かす仕組みです。たとえば、活発な参加者をアンバサダーやモデレーターに任命し、トピックの立ち上げやイベント企画を担ってもらう方法があります。また、ユーザー同士が質問に答えたりノウハウを共有したりする文化を醸成できれば、コミュニティは自然と自走していきます。

これが実現すると、運営者はすべてをコントロールする必要がなくなり、コミュニティは「企業がつくった場」から「参加者自身の居場所」へと進化します。逆に、運営側が常に一方的に仕切る状態を続けると、参加者は「与えられる場」と感じて受け身になり、コミュニティは長続きしません。

フィードバックを取り入れ、改善を重ねる

どんなに綿密に設計されたコミュニティでも、運営していく中で課題や停滞は必ず生まれます。重要なのは、それを前向きに捉え、参加者の声を反映しながら柔軟に改善していくことです。

改善の方法には大きく二つあります

①定性的な声を拾う:アンケートやヒアリングで参加者の本音を集める。

②定量的なデータを分析する:投稿数や参加率、アクティブユーザーの推移を把握する。

また、改善の一環として「継続的な刺激」を与えることも大切です。新しいテーマやイベント、コンテンツを定期的に投入し、参加者が「次は何があるのだろう」と期待できる状況をつくりましょう。

これを怠ると、参加者は「ここにいても変化がない」と感じ、離脱してしまいます。逆に、改善と刺激を繰り返すことで、コミュニティは常に新鮮さを保ちながら、参加者とともに成長していきます。

まとめ

オンラインコミュニティは、企業と顧客がつながり合い、共に価値を育む仕組みです。いま注目されるのは、顧客の価値観の変化や情報過多といった時代背景があり、そこに「継続的な接点」「リアルタイムの声」「ユーザー発信のコンテンツ」「顧客理解の深化」という大きなメリットがあるからです。

成功の鍵は、立ち上げ時に目的や対象を明確にし、安心できる環境を整えること。そして運営時には双方向の交流を促し、参加者を巻き込みながら改善を重ねることです。小さく始めても、継続的に育てることでコミュニティは企業にとって長期的な資産となります。

TieUpsが提唱する「推し行動促進マーケティング」とは?

弊社TieUpsが提唱する推し行動促進マーケティングは、「ユーザーの応援や推奨行動」をAIでスコア化し、企業と顧客のエンゲージメントを可視化・促進する新しいマーケティング手法です。

従来の「参加型コミュニティ」にとどまらず、ファンが自発的に発信・推奨したくなる仕組みを通じて、理念共感を起点に、行動と感情が循環する“共創”の関係を築きます。

単なる“数字”ではなく、「このブランドを応援したい」「この取り組みに共感したから行動したい」という感情の納得感を尊重した、新時代の顧客関係設計です。

推し行動促進マーケティングのメリット

1.顧客の推奨行動を可視化できる

SNS投稿やレビュー、友達紹介など、ユーザーの応援・共感の行動を「スコア」として見える化できるため感覚に頼らず、施策の効果を明確に把握でき、レポートや意思決定の精度も向上します。

2.共感ベースの自発的アクションを引き出す

報酬目的ではなく、ブランドの理念や世界観に共感したユーザーが「応援したいから動く」仕組みを実現。企業と顧客の間に、継続的な信頼関係とエンゲージメントが生まれます。

3.自然拡散型の“語られるブランド”を育てられる

広告に頼らず、ブランドに共感したファンが自らの言葉でサービス価値を発信するため、信頼性の高い推薦が口コミとして広がり、広告費に依存しないブランド成長基盤が築けます。

4.ユーザーとの関係性を“経営視点”でマネジメント

どんな行動を促し、どういう結果を目指すかを企業側も意識することで、コミュニティ施策が「運用」から「戦略」へと進化。熱量や信頼を中長期的なブランド資産として活用できます。

このような課題をお持ちの方は、ぜひ一度資料請求を

以下のような悩みがある方には、アクションスコアマーケティングが非常に効果的な戦略となります。

・ファンとの関係性を可視化できず、成果の実感がない

・コミュニティ運用が「場作り」で止まっている

・広告費に頼らない形で情報拡散したい

・ユーザーの熱量やエンゲージメントを、経営目線で評価・活用したい

・ブランドの理念やストーリーをもっと深く届けたい

・“応援される企業”を目指したいが、仕組みがない

推し行動促進マーケティングは、理念 × 行動 × 可視化の三位一体で、マーケティングを根本から進化させるソリューションです。

資料では導入事例やスコア設計のポイントも紹介しています。気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。