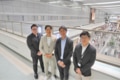

(左から石出様、中澤様、弊社TieUps小原、藤田様)

【前編】 羽田空港公式コミュニティ 導入インタビュー

ー 羽田空港が“目的地”に。 ファンとの繋がりをTieUpsで育む ー

概要

今回は、羽田空港の旅客ターミナルビルを建設、管理・運営する日本空港ビルデング株式会社で、公式コミュニティ『羽田倶楽部』を担当されているマーケティング戦略部長の中澤様と、運営担当の石出様、藤田様にお話を伺いました。

空港ファンとの関係性を深める新たなチャレンジとして、公式コミュニティ「羽田倶楽部」を立ち上げた背景から実施施策、TieUps選定の理由、そして得られた成果まで詳細にお話いただきました。前半では、コミュニティ導入のきっかけから導入時の課題について、マーケティング戦略部長中澤様と弊社代表小原の対談形式でお届けします。

導入企業:日本空港ビルデング株式会社

利用プロダクト:オンラインコミュニティプラットフォーム「TieUps」

導入コミュニティ:羽田空港公式コミュニティ「羽田倶楽部」

担当者紹介

中澤 勝 様 : 旅客ターミナル運営本部リテール営業グループマーケティング戦略 部長

石出 宗健 様 : 旅客ターミナル運営本部リテール営業グループマーケティング戦略部マーケティング戦略 課長

藤田 英郁 様 : 旅客ターミナル運営本部リテール営業グループマーケティング戦略部マーケティング戦略課 主任

小原(インタビュアー) : TieUps株式会社代表取締役社長。2020年にプロフィール作成サイト「lit.link」、コミュニティSNS「WeClip(現:TieUps)」を開発・運営するTieUps株式会社を創業。

導入の経緯

課題

- お客様の声を集めても一過性で終わり、継続的な関係構築ができなかった

- SNSでは双方向の深いコミュニケーションが難しかった

- 空港自体の「楽しみ方」を知らないお客様が多かった

導入の決め手

- TieUpsの「人と人のエモーショナルなつながりを重視する思想」に共感

- 自然とアクションにつながる「ワクワクする体験設計」と空港との親和性

- toCサービス(lit.link)と、コミュニティとの相乗効果

成果

- クローズド運営にもかかわらず450名以上が参加

- 社員も知らないリアルタイム情報がファンから発信されるように

- 空港が「通過点」から「目的地」として楽しまれる行動変容が確認

コミュニティ導入の背景:お客さまの声をきっかけに

小原 : 本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、改めて御社の事業について簡単にご説明いただけますでしょうか。

中澤様(以下、敬称略) : はい。弊社(日本空港ビルデング)は、羽田空港の旅客ターミナルビルの建設、運営・管理を主な事業としております。日々、多くのお客さまが行き交う空港の現場で、快適で安全な空間の提供に努めています。

小原 : ありがとうございます。

今回ご導入いただいた『羽田倶楽部』についてお聞きしていきたいと思います。ご導入以前はどのような課題をお持ちでしたか。

中澤 : 羽田空港は、老若男女、国籍を問わず本当に多くの方が利用される場所です。

また、同じ人であっても利用目的によって行動も変わります。空港に到着後、保安検査場を通過して搭乗口まで向かうまで、それぞれのお客さまがどのような行動をしているのか?利用目的別にどのような特徴があるのか?実はあまり把握できていませんでした。

そのため、アンケートやインタビューなどを通じてお客さまの声を集めていたのですが、驚いたのは回答率の高さと、内容の熱量です。長文で熱心に書いてくださる方も多く、空港に対して大きな好意や愛着を抱いてくださっていることに気づかされました。そうした方々は、私たち以上に空港のことをご存知で、空港内でのお買い物や食事も楽しんでくださっているんですよね。

こうした内容から、「もしかすると羽田空港には、潜在的に多くのファンの方がいらっしゃるのではないか」と思いました。

小原 : なるほど。アンケートから積極的に羽田空港を楽しむお客さまの姿が明確になったんですね。

すでに多くのファンの方がいらっしゃる中で、一過性のアンケートやインタビューだけでは継続的な関係構築が難しいと感じられたのでしょうか?

中澤 : まさにその通りです。毎回お声がけしてお集まりいただくのも限界がありますし、せっかく空港を深く知ってくださっている方々がいるのに、その知見を都度の場でしか活かせないのはもったいないなと。

それならば、日常的につながり続けられる場を持てないか――そう考えた時に、オンラインコミュニティという手法にたどり着きました。

なぜTieUpsを選んだのか|“ワクワク”を共創できるパートナー

小原 : SNSなど複数の選択肢があったかと思いますが、その中でコミュニティという手法を選ばれたのはなぜですか。

中澤 : SNSはもちろん多くの人にリーチする有効な手段ですが、どちらかというと一方的な情報発信が多くなりがちだと感じていました。もちろん双方向のやり取りも可能ですが、不特定多数の多くのお客さま一人ひとりと直接的なコミュニケーションを取るのは現実的に難しいというのが現場の感覚です。

対して、オンラインコミュニティであれば、参加者はある程度限られますし、空港に似たような関心を持つ方々が集まるクローズドな空間になります。その中で皆さまが自由に発言できれば、双方向のコミュニケーションが成立しやすいのではないかと思いました。

小原 : コミュニティプラットフォームは他にも選択肢がある中で、TieUpsを選んでいただいた理由を教えてください。

中澤 : 4社ほど比較検討しましたが、最終的には「羽田空港とお客さまにとって、どんなコミュニティが理想か」という視点で選ばせていただきました。

空港は、皆さまから「ワクワクする場所」と言われます。旅の途中にあって多くの人にとって非日常的な場所でもあるんです。

だからこそ、オンライン上でもその体験を拡張するような“エモーショナル”な設計が必要だと考えました。その点、TieUpsさんの設計や思想には、単なる機能提供ではない「人と人の感情的な繋がり」を感じました。

小原 : ありがとうございます。当時、我々のプロダクトはまだ成長途中でしたが、toCサービスでの経験やゲーミフィケーションの設計思想に期待していただいたと伺っています。

中澤 : まさにそうです。さらに、小原さんご自身がオフラインの接客経験を大事にされていて、単なるツールではなく「人との関係性を築くための仕組み」としてコミュニティを捉えている点にも共感しました。

もちろん機能的な側面も重要ですが、それ以上にワクワクするような「エモーショナルな部分」が求められていると考えています。UIやビジュアルを含めて、利用者の心を動かす体験を提供できるべきだという思いがありました。その視点で考えた時に、御社のプラットフォームが最も我々に合っていると感じました。

小原 : ありがとうございます。ユーザーに楽しんでもらえる仕組み作りには、特に力を入れています。

中澤 : さらに、御社が手掛ける「リットリンク」(*1)の存在も決め手の一つになりました。

羽田空港は40代、50代のお客さまも多く、デジタルネイティブ世代と比べるとオンラインでの投稿に躊躇する方もいらっしゃいます。リットリンクは一般のユーザーがデジタル上で自分の好きなことを表現しているプラットフォームなので、そこには飛行機や空港、旅が好きな方々もいらっしゃいますよね。そうした方々が我々のコミュニティに参加してくだされば、さらにコミュニティが活性化するのではないか、という期待もありました。

*1 リットリンクは、TieUps株式会社が提供するプロフィール作成ツールです。主にクリエイターやフリーランスが利用しており、ユーザー数は約350万人にのぼります。

小原 : 弊社がコミュニティ作りで大切にしている部分をご評価いただきとても嬉しいです。コミュニティへの参加自体に価値を感じていただけるよう、居心地の良さ、楽しさにはこれからもこだわっていこうと思っています。

社内導入の壁と越え方|羽田空港ファンの存在が後押しに

小原 : コミュニティ施策はまだ一般的ではないため、立ち上げに際して社内への説明が難しいという声を度々聞きます。実際、導入時に大変なご経験をなさったことはありますか。

中澤 : そうですね。空港はインフラとして、お客さまを安全・安心に飛行機へとお繋ぎすることが第一の仕事です。

しかし、アンケートやインタビューを通じて、空港には熱心なファンがたくさんいてくださり、そういった方々は空港を積極的に楽しんでいただいているという事実が明らかになりました。

そこで、空港にとってもロイヤルカスタマーの育成は中長期的にみて重要な視点であり、その実現のためにはオンラインコミュニティが不可欠であるということを、様々な資料を用いて社内に説明し、理解を求めていきました。事前の調査で、私たちの想像をはるかに超えるほど羽田空港を愛してくださっている方々がいるという事実が、社内の理解促進においても大きな支えになりました。

小原 : 潜在的な羽田空港ファンの方々の存在が、導入の後押しになったんですね。

前半では、羽田空港がコミュニティ形成に至った背景についてお話を伺いました。続く後半では、TieUpsの導入によって実現した具体的な取り組みと成果を掘り下げます。

後編記事はこちら → 【後編】羽田空港公式コミュニティ 導入インタビュー